Como ya algunos sabrán, para diciembre aparecerá una nueva edición de mi novela

Operación Bolívar, bajo el sello de

Caligrama. Para esta edición le pedí a Víctor del Real, editor de

Gallito Comics, que me hiciera un prólogo, y así fue.

Pongo este prólogo aquí, y algunas páginas intercaladas, para que lean un anticipo todos los presentes.

Gracias mi Vic, le debo unos tequilas en

El Taquito.

Regresar de noche, caminando, a Nezayork

Víctor del Real

Para “El Cachitas”, miembro

veterano del suplemento

de historietas La Rata Muerta.

In memoriam.

Hace diez años estaba en plenitud la elaboración de la historieta

Operación Bolívar, concebida y dibujada por Édgar Clément, que publicó en episodios la revista

Gallito Comics. Al principio, el argumento de esta pieza parecía interminable, confuso; hubo un momento en que quien esto escribe, editor extraviado en un mar de imágenes barrocas e inacabables didascalias, sugirió al autor que, por favor, ya matara a su pajarraco.

Sin embargo, el patrocinio de algunos editores atentos hizo posible, algunos años después, que apareciera esta obra en forma de libro, para dar satisfacción a su plan original de aparecer como novela gráfica. Sólo de esta manera fue posible disipar algunas irregularidades de su contenido y también del dibujo, haciendo que su lectura apareciera benévola, ágil y amena durante sus 160 páginas.

Los episodios de Operación Bolívar no fueron entregados de manera continua. En su elaboración intermitente, que abarcó cerca de cinco años, mediaron algunas estancias prolongadas del autor en Alberta, París y San Francisco. No obstante, continuó sin distracción el propósito principal de la empresa, al margen de poder observar en sus resultados parciales algunas transformaciones en el dibujo, cierta disparidad dramática y un poco de precipitación al construir los cuadros narrativos.

Después, a cambio de esto el autor nos regaló su tiempo para enmendar errores y presentar la historia general debidamente rectificada y con una edición que puso a prueba su paciencia de artesano, sobre todo a la hora de hacer algunos injertos y retocar con pasta de opaco toda la película, con la ayuda del maestro fotomecánico Agustín Tinajero. Así, su primera aparición en

Editorial Planeta, a pesar de haber publicado sólo la mitad de la obra, enmendó notablemente ciertas partes y sacrificó otras, pero en

Ediciones del Castor/Taller del Perro pudimos disfrutar de una pieza completa, memorable, que ofrecía la versión última y definitiva del autor.

Me parece oportuno repensar esta obra. No dudo en destacar la pieza

Operación Bolívar como ideal paradigmático de lo que

Gallito Comics deseaba dar a conocer con su filosofía autoral y su postura favorable a la inteligencia crítica: su interés por historias de largo aliento, producidas con mayores recursos artísticos y argumentos más elaborados, que tuvieran cercanía con el mundo inmediato y su contradictoria complejidad.

De ese tiempo para acá pasaron muchas cosas, entre ellas la desaparición de la revista, víctima de los tiempos adversos, los pocos lectores, el extravío de varios dibujantes y de la transformación tecnológica. Su liquidación editorial no arribó nomás porque sí, se venía conformando con paciencia en la dialéctica distribución/precariedad económica; al final, esta ha sido la realidad de los proyectos editoriales independientes en un país cansino, enemigo de transitar por lecturas exigentes.

Para afirmar lo anterior tengo que decir que, hasta la fecha, la máxima obra de Édgar Clément apenas ha sido comentada por un puñado de intervenciones ditirámbicas, prestas a la adulación y sujetas a la inmediatez que caracteriza al periodismo mexicano, de articulistas o ensayistas que, habituados a los moldes de la historieta trasnacional, poco muestran el sentido analítico y crítico que

Operación Bolívar demanda.

Por ello he decidido escribir estas notas, con la modestia de mis recursos y en tono informal, después de participar con Clément en varias aventuras editoriales y como cercano interlocutor en varias fases de su vida, con el privilegio que me concedió participar en la publicación paulatina de la obra en comento.

Por supuesto, muchas de las cosas que aquí expongo pueden (deben) ser cuestionables; de entrada, debo reconocer que en ellas propongo sólo mi reflexión, mis juicios subjetivos, acaso con cierta pérdida de foco. A mi favor cuento con el hecho de que así pretendo concitar la relectura y comentarios especializados de la gente del medio historietístico, con el fin de evaluar en su justa dimensión el inquietante registro artístico de

Operación Bolívar; aunque también busco legitimar estos juicios llevándolos a tratar de responder la siguiente pregunta: ¿vale la pena desarrollar, en la actualidad, un proyecto de historietismo moderno en México, como el representado por la revista

Gallito Comics?

Para responderla, deseo partir del siguiente planteamiento: para mi gusto,

Operación Bolívar es una historia que se convirtió en eje fundamental, verdadero leitmotiv, de la revista Gallito Comics y en reto del historietismo mexicano contemporáneo. Que yo sepa, no han aparecido obras que se acerquen a los parámetros conceptuales y metafóricos con que esta historieta dejó marcado el espacio de los dibujantes más inteligentes del país. Tengo la certeza de que en Edgar Clément se sintetizan muchas de las virtudes y los defectos de los dibujantes mexicanos, pero también se encuentra en él una de las realizaciones más logradas, todavía inalcanzable e imbatible en nuestro medio, a la que hay que regresar con frecuencia, como si influyera en nosotros cierta sujeción hipnótica, para evaluar el alcance de lo que se ha producido últimamente.

Una exposición memorable

En septiembre de 1991, Edgar Clément me invitó a conocer su última historieta, una pieza que había ocupado su actividad y preocupación de varios meses.

En ese tiempo, ilustrador de diarios y revistas, ya tocaba, vehemente, las puertas del historietismo moderno, con la fibra enajenada de quien se siente parte de un experimento plástico novedoso y en él aporta una percepción original de la realidad, ante todo urbana, de un país que para ese entonces cantaba, indolente, su epifanía neoliberal.

Cuando llegué a su domicilio de las calles de Pachuca, en la colonia Condesa, observé la asistencia de varios dibujantes más, que con tremenda cuba de ron a la diestra, contenida en enormes vasos de veladora, recorrían atentos los dibujos colgados en las paredes del pequeño departamento, en donde estaba instalada la primera “expo” del juglar nocturno de Nezayork.

Quizá el argumento de la historia, motivo de esa convivencia, apenas movería un rictus de pudor en la sensibilidad moral que hoy luce, en apariencia, el país, sobre todo después de la exhibición de la cinta

El crimen del padre Amaro, o del escándalo mediático que destapó la legionaria impunidad del curita Maciel; pero es que al principio de la década de los noventa, por muy curioso que esto parezca, aún se mantenían con ingenuidad algunos temas tabú en los dibujantes mexicanos.

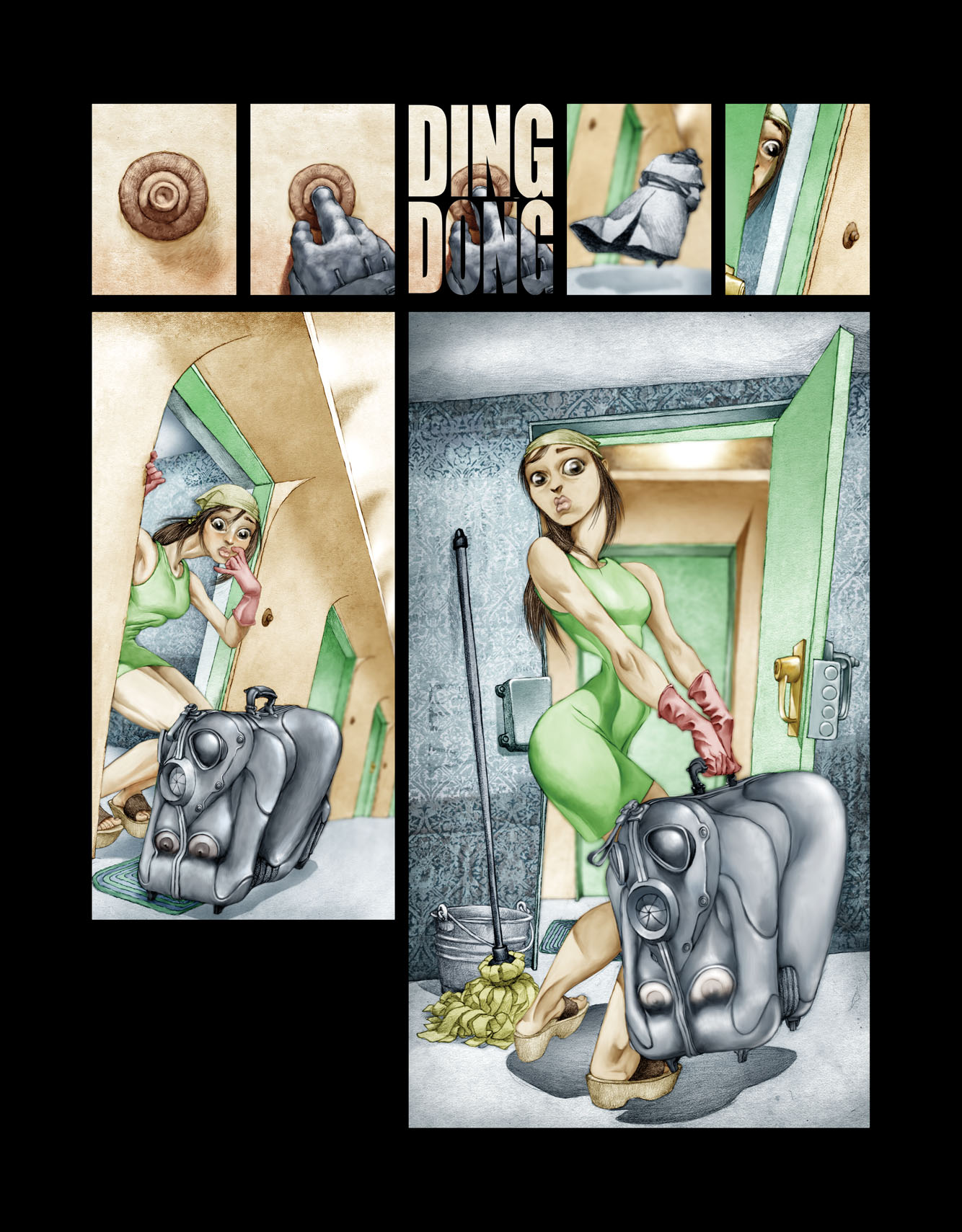

Cierto, en ese momento, el relato de un bisoño cura de barrio que no dejó ir viva a una bella y candorosa adolescente que pulía con fruición los pisos de su iglesia, no impidió inquietar los faunos delirios de los allí presentes; sin embargo, nadie omitió registrar el preciosismo del dibujo, el trazo suelto y las ayudas gráficas, plasmados en doce páginas de historieta de excelente factura.

Habían, además de la fuerza del argumento, algunas novedades técnicas no carentes de significado; por ejemplo, se advertían en el trabajo de fondeo recortes de varios y conocidos monumentos urbanos, fotocopias de columnas y puertas conventuales, integradas en el panel por medio de sombras hechas con el salpicado de las cerdas de un cepillo de dientes, o con texturas producidas con el raspado de una navaja de afeitar. Ahí nuestro autor, evidentemente, no podía negar la lectura y estudio cuidadoso de autores europeos y de la vanguardia norteamericana, aunque advertí sobre todo la marca de la casa del argentino Alberto Breccia. Sin embargo, acaso lo más interesante era su pretensión jactanciosa de inaugurar una estética particular que representara una visión de la vida y los conflictos del mexicano: personajes ordinarios devenidos criaturas barrocas, enredadas indefensamente en la sutil telaraña de la gran ciudad, añadidos al collage de edificios y monumentos de todos conocidos, pero trastocados en su sentido y efecto con un afán posmoderno, al ser alternados o sobrepuestos al margen de su espacio real o de la historia.

La pieza expuesta, titulada

El germen de la lujuria, era fluida en su narración, sin referencias inútiles ni eufemismos; simplemente, iba a la cosa misma. La adolescente, ya convertida en dama exuberante y de mundo, regresa al escenario después de algunos años con una expresión maligna en la mirada, para sorprender al sacerdote entrado en la madurez, canoso y con ojos de angustia, con la invitación, imposible de ser eludida, a echar un polvete como diosito santo reglamenta y manda.

¿Qué nos dejó, entonces,

El germen de la lujuria al pequeño grupo de charladores lunáticos que acudimos a esa bizarra reunión? El acuerdo unánime de que Clément destacaba como joven promesa del historietismo mexicano, la sorpresa general de observar una correspondencia entre la oscuridad del argumento y los recursos técnicos y gráficos empleados y, finalmente, una atmósfera cargada por la continuidad de la tensión dramática y la sustitución de varios diálogos por la sabrosa cadencia de algunas viñetas.

Aunque pocos, quizá nadie, pudo advertir que por debajo de tamaña realización no se escondía sólo el fuego de un autor pasional, sino también la precocidad de un joven que deseaba abrirse paso con la reflexión de su mundo inmediato. Creo posible que, para ese momento, Edgar Clément ya pensaba los ejes centrales del gran proyecto de novela gráfica que posteriormente le daría reconocimiento:

Operación Bolívar.

En el otoño del 91, en esas páginas prendidas en la pared, se vislumbraba la matriz estético-conceptual de la obra posterior de un dibujante extraordinario, cuyo periplo inmediato sería reproducido, capítulo por capítulo, en la revista

Gallito Comics. Las cualidades mostradas por nuestro autor, desde ese evento, lo definen: profundo y sin embargo irreverente; escéptico pero simpático; lacónico y áspero, aunque cortés; coleccionista de intuiciones y no obstante riguroso en su reflexión personal; y, finalmente, conversador exaltado –de personalidad notablemente expansiva–, gran tirador de netas.

Cruce de contradicciones, a veces volátil en su razonamiento, Clément deja en claro con su obra que el historietismo no es oficio para máquinas mentales deseosas de sujetarse a los estándares productivos comerciales, porque aquí la inteligencia se rige con otros parámetros, acaso convencida de que sin sensibilidad y reflexión reposadas todo producto intelectual se transforma en tarea inocua y estéril.

En la remembranza del año 91 deseo traer a colación la imagen de un joven talentoso y brillante, poseedor de nutriente imaginación, capacidad técnica y empresa. Por ello, no me extraña su reconocimiento profesional, que hoy se larva discretamente y sin apurar su ritmo y contenido; antes bien, la apertura internacional de su obra da noticia de los altos registros conseguidos, junto con el puñado de sus viejos camaradas del Gallito Comics, por el historietismo mexicano de los últimos quince años.

La modernidad como tragedia

Algunos años antes, al final de los ochenta, en la revista de arte, cultura y humor La regla rota, prolongada después con el título de La Pus moderna, dirigidas ambas por Rogelio Villarreal, se había concedido un generoso espacio a la historieta, idóneo para que el dibujante

Luis Fernando Enríquez destacara, de inmediato, con una pieza realizada con mano magistral, considerada una obra de arte, a la que denominó:

Los sentimientos de la nación.

Como el título desea explicarlo, esta pieza hace un recorrido por la iconografía mexicana tradicional, con un argumento en tono poético, cargado de referencias históricas y de cultura popular citadina. Aquí

Luis Fernando, a lo mejor sin proponérselo, abrió la llave de la imaginación de muchos lectores y los acercó suavemente a una idea de la historieta como expresión de ideas y planteamientos más elaborados, que sugieren las interrogantes básicas de la nacionalidad mexicana: su identidad, la virgen de Guadalupe, el mestizaje, las castas, el barroco, nuestro intrincado proceso histórico, las figuras artísticas y populares, las tradiciones, artesanías, Diego y el muralismo, Regina, Borola Tacuche, Pedrito, Frida, Posada, los mitos cinematográficos y deportivos. Juárez, ultramontanos, jacobinos y novenarios; Lara, Tin-Tán, etc.

Hacer este comentario es indispensable no sólo para recordar –a manera de un breve homenaje– a un fugaz maestro mexicano de la historieta, sino para señalar que su dibujo, hábil y preciso, así como la novedad y frescura de su estética, influyeron en la generación de jóvenes dibujantes que despegarían, justamente, en los primeros años de la década de los noventa. Entre ellos, obviamente, ubico a Edgar Clément, quien vio un guiño revelador en la pieza pionera del querido

“Flaco” Luis Fernando.

Para bajar el exceso de cuerda juvenil que lo llevaba fácilmente al desasosiego, Clément aprendió a caminar largas jornadas por el Centro Histórico de la ciudad de México. Conoció sus edificios más antiguos y significativos, imaginó ahí breves historias de la vida cotidiana, buscó ingenuo la energía (que tanto recomiendan los “iniciados”) del centro del Ombligo de la Luna; pero ese ejercicio requería de una disposición más allá del ocio y el recreo, e hizo acompañarse de cuadernos de apuntes y notas, y aumentó su colección de recortes, fotocopias y libros antiguos. Coronaba la noche con su insensato regreso, caminando, a Nezayork, sin medir el riesgo ni la distancia, porque sólo con este método íntimo ordenaba su aprendizaje en la sacristía de la Catedral Metropolitana, en la iglesia de La Enseñanza, en los murales de Diego en la SEP, en el Palacio de Iturbide, en la zona arqueológica de Tlatelolco y en su paso por las cantinas más célebres, violentas, sucias y heterodoxas de la época.

En su trabajo como ilustrador se vio exigido, con frecuencia, de responder también como diseñador. Esta necesidad, surgida de improviso, lo invitó a descubrir algunos secretos de la composición de la página, con imágenes desbordando la caja para ponerla a la par con la narrativa, le dio un informe de la evolución tipográfica y le sugirió la construcción de cada cuadro como si fuera un retablo religioso, entre lo barroco, lo

naïve y lo

kitsch.

Estos elementos fueron una novedad, porque en su síntesis superaron la estrecha visión local que se tenía del panel, como ayuda mecánica y fríamente secuencial, amén de que lo animaron a sacar las didascalias de su nicho dictatorial y las involucró felizmente en una estética que, según se observa, comenzaba a representar una idea personal constituida con lo barroco, la subversión del tiempo, el collage, la conjunción de episodios históricos, la ironía, el escepticismo y el desencanto.

La estructura formal de Edgar Clément no fue aprendida en las sesiones diarias de las escuelas de arte. Su idea creadora, ya lo he dicho, es producto de su reflexión personal y de la experiencia directa. Como él afirma, su formación académica proviene del fracaso de una reforma educativa a la mexicana, impulsada en los años del desarrollo compartido y prolongada en el sexenio del problema de caja. Que ningún lector se sienta engañado: tiene frente a sí a un talento que transita un camino, o múltiples caminos, bajo el sistema de prueba y error –a veces víctima de naufragios sucesivos y en ocasiones agraciado por un bogar continuo y febril.

En cuanto al dibujo, Clément aceptó, aguantando vara, sus carencias técnicas. No se nace sabiéndolo todo. Afortunadamente, el colectivo de dibujantes de la revista

Gallito Comics hizo de sus reuniones no sólo un torneo de egos y azarosos coloquios, también un intercambio generoso de conocimientos y análisis de las dificultades técnicas más apremiantes de cada uno de ellos. Pienso que esta actitud, inexplicablemente humilde, fue un respaldo intangible y decisivo para varios de los miembros de esta revista, con la que aprendieron secretos de volumen, medidas áureas, escorzos, sombreados, visión cromática, texturas, aerógrafo, fondeo. Debo decir que los errores de dibujo más flagrantes eran convertidos en bromas negras y pesadas, con burlas que apenas lograban ocultar algunas cuentas pendientes suscitadas por la competencia, la envidia o las ganas de matar al insensato que ostentara un menisco de talento mayor. En verdad, recuerdo, el ambiente era muy humano.

Participante activo del taller literario del poeta Sergio Mondragón, de las tertulias en el café Gaby´s de la colonia Juárez, de las reuniones editoriales en el suplemento

El Búho del periódico Excélsior, de las sesiones de lectura y narrativa de Raúl Renán, incorporó a su inventario enseñanzas y orientaciones que le demostraron la importancia de la literatura. En efecto, bajo el sudor repelente y lacerante de sus axilas husmeó la imaginería de García Márquez y Rulfo, de Carpentier y Payno, así como de la plana mayor de autores de Novela Negra. Pero la parte estelar de su búsqueda literaria y plástica se ubicaba en el barroco mexicano, de Sigüenza y Góngora a Sor Juana, en la voz de las catedrales, en el murmullo de los edificios señoriales, en los testimonios prehispánicos más a la vista, en las manifestaciones religiosas, en la nota roja y en la violencia citadina.

Todo este recuento puede parecer innecesario. No lo es. De lo que se trata es de explicar por qué la obra de Edgar Clément nada tiene que ver con una ocurrencia o con una exposición improvisada, como un pastiche de varias escenas que incorpora, sin respetar tesis alguna, imágenes y diálogos de último momento. La adquisición de conocimientos, vivencias y técnicas cristalizaron en un método atípico de producir historietas, con herramientas varias y en planos narrativos diferentes para integrar, finalmente, el gran tema nacional a la historieta moderna. Esto quedó demostrado con ventaja en la elaboración de su novela gráfica

Operación Bolívar.

El laberinto de Operación Bolívar

La primera entrega de esta novela gráfica, convertida involuntariamente en saga por quien esto escribe, sujeto a las presiones del espacio y la velocidad editorial fue, ya lo dije, una inyección de optimismo y continuidad para el aún frágil proyecto de la revista

Gallito Comics. Enseguida aclararé por qué, al plantear un resumen general del espeso intríngulis de esta enorme pieza:

a) De los personajes

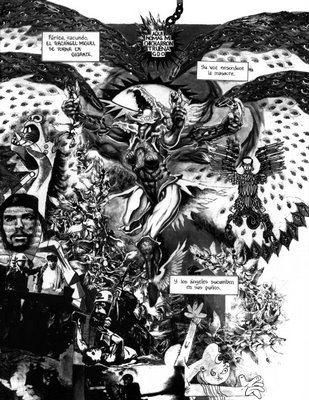

Un cazador llamado Leonel Arcángel, apostado frente a la catedral de Zacatecas, espera paciente el regreso de los ángeles a su nido. La aparición de uno de ellos, precedida de una intenso halo luminoso, empata su espectacularidad con el estruendo de su caída, zas, después de ser atravesado por una bala, justo en el hueco de la iglesia del ex convento de San Francisco, hoy albergue del museo del pintor Rafael Coronel.

Destazar un ángel exige de conocimientos científicos. Cada parte puede comercializarse en el extenso mercado del high tech, abierto por el neoliberalismo. Sin embargo, ser cazador de ángeles no es oficio de gentiles; sólo quienes pertenecen a la genealogía de los naguales mexicanos pueden observar, sorprender, aniquilar, separar y comercializar las partes de un ser con alas, proveniente del espacio celestial.

Un razonable cazador de ángeles puede ser digno protector de los naguales más débiles y aún de los de la tercera edad. Su modestia destaca y es respetada por los miembros de esta sociedad secreta. Su origen es un enigma, pero su presencia se justifica por ser digno representante de las culturas ancestrales y precolombinas.

El cazador de esta historia mantiene una estrecha amistad con un elemento de la policía judicial armado hasta los dientes; esto tiene que ver con el negocio común de atrapar ángeles. Este agente, llamado Román, es expresión del más caro mestizaje mexicano: es un tipo duro, violento, porro, sin idea de cultura, de política o identidad, sólo consciente del poder a toda costa y del dinero; por ello, no duda en invitar al cazador a una expedición para atrapar a un grupo de ángeles apostados en la catedral de la Angelópolis.

El problema está en que el líder de este grupo es el mismo San Miguel Arcángel, ser alado y provisto de una visión multiplicada, armado también hasta los dientes y apoyado por artillería y aeronaves de tecnología secreta, quien explora el terreno para hacer negocios con narcóticos de elite, que cristalizarán en una futura invasión de México.

Y es que San Miguel Arcángel es el personaje central de la empresa reconquistadora de América; un representante de la cultura occidental y cristiana que ve con nostálgica intensidad la magna obra realizada por los grupos europeos fundacionales o las órdenes mendicantes. Pero he aquí que San Miguel trae su propio proyecto comercial, asociado con un poderoso norteamericano (John Smith, que mantiene un ejército personal), consistente en inundar América Latina con polvo de ángel, poderosa droga para las elites, valiéndose de una organización que servirá, en el futuro, para controlar políticamente su extenso territorio. Es decir: las drogas como táctica, el poder político latinoamericano como estrategia.

Don Juan es el decano de los naguales de México, que vive de tocar la trompeta por las calles del centro de la ciudad; sus brazos son los de un cazador, como los de Leonel Arcángel. Sus manos, evidentemente, son valiosas y el Protector, un ángel caído y hoy vivo demonio, cumple la encomienda de cortárselas, ya que prometen grandes utilidades, para entregarlas a John Smith, que reposa con lujo en El Paraíso, ubicado en antiguos territorios texanos robados a México por Sam Houston, desde San Antonio de Béjar a Nacogdoches.

Leonel Arcángel y Román rescatan mutilado a Juan Grande y lo dejan bajo la custodia de Zofiel –personaje ambiguo, mitad ángel mitad demonio, escéptico, lumpen, cínico–, quien acepta la encomienda, “a cambio de la entrega de un alma enclaustrada en un frasco”, y los orienta para recobrar los brazos del anciano nagual, incitándolos también a investigar la sustancia de la sociedad de San Miguel Arcángel y John Smith.

Hasta aquí, la presentación de los personajes más destacados de la historia.

b) De la historia

Inducidos por Zofiel, deciden, además de recobrar los brazos de Juan Grande, investigar la alianza de San Miguel y John Smith, empresa que los conduce al Paraíso. Duermen agotados del trayecto accidentado, después de pasar la frontera con los métodos más socorridos de los “polleros”, pero durante el sueño obtienen de un chamán, comanche o quizá mezcalero, unas máscaras que los harán invisibles ante los ojos de los demás.

Gracias a su astucia, logran penetrar a una fortaleza rigurosamente vigilada con grandes avances tecnológicos, para sorprender a John Smith (que, después nos enteramos, es sólo un reflejo, el famoso “juego de espejos” tan aludido por nuestros intelectuales de moda) en el momento de inhalar una porción generosa de polvo de ángel, quien al ser interrogado, con los oficios de traducción de Marina, la Malinche, los invita a integrarse a la gran empresa, cuyo objetivo es inundar América Latina con el polvo y controlar políticamente su gran territorio.

El proyecto, diseñado para ser exitoso, será inaugurado con una próxima cacería de ángeles, que tendrá como escenario la Plaza de las Tres Culturas de la ciudad de México.

Ante la negativa de los amigos, bofetadas, golpes, harta acción y balas, cuas, cuas, de por medio, John Smith desaparece intempestivamente; después, la fuerza del Protector y de un robot equipado con los brazos de Juan Grande intervienen para sacudirse a los invasores. Sólo con la oportuna ayuda de mamá Malinche, Román y Leonel Arcángel pueden huir de esta trampa, sin olvidar arrancarle al robot las manos de Don Juan.

Regresan a la ciudad de México minutos antes de la gran masacre.

En efecto, la plaza está inundada de ángeles ingenuos, obviamente castos y candorosos, próximos a ser sacrificados por la metralla, previo el lanzamiento de tres bengalas desde un grupo de helicópteros de alta tecnología.

Ahí Román cae muerto, víctima de la gran conspiración y Leonel Arcángel resurge después de ingerir el corazón de Regina, convertido en botón de peyote que lo convierte en El Jaguar, coloso salvaguarda de la identidad nacional que enfrenta con éxito la asonada extranjera con el solo apoyo del Protector, quien decide echar una mano después de comprobar la esencia excluyente del proyecto encabezado por San Miguel Arcángel.

Después regresan con Zofiel para reintegrarle los brazos a Don Juan, quien sigue inconsciente.

Y lo hacen a tiempo, para que siga tocando con felicidad su trompeta en el Centro Histórico de la ciudad.

Al final, la noche inunda al valle de México, sin novedad ni impacto del combate en la vida o en la conciencia de la población. Una sociedad apacible y narcotizada neutraliza la epopeya de Leonel Arcángel y de Román.

La nao de la Especiería

Muchas de las secuencias de Operación Bolívar podrían aparecer como representaciones naturales de un país envuelto en crisis sucesivas y también como presagios de su paulatina descomposición social.

La naturaleza de esta historia es tocar la realidad con el manejo de un argumento enfocado en el bajo mundo como protagonista inmediato de la vida cotidiana de México, y que hace uso de los símbolos y la iconografía mexicana para dar mayor profundidad a las composiciones dramáticas que revelan a un país en guerra permanente de baja intensidad, en el límite del abismo, cuya subordinación económica le impide estar atento para reflexionar y resolver sus problemas de identidad más apremiantes.

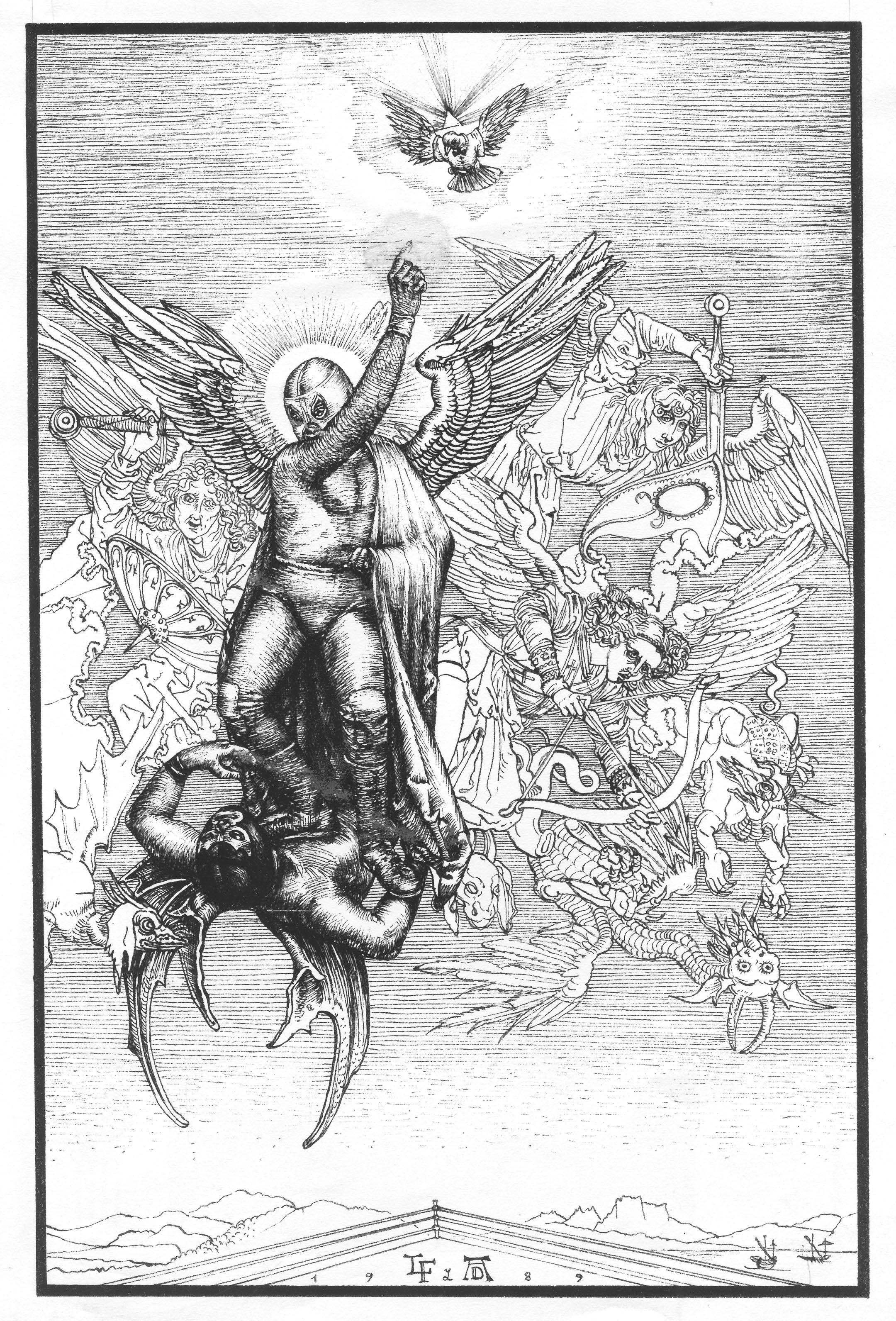

Las referencias iconográficas revelan una investigación concentrada de meses, quizá de años, en donde es posible observar que las imágenes escogidas son las que mejor se incorporan al desarrollo del argumento. Esta selección no se dio gratuitamente; se trataba de producir un efecto de tensión y dureza, con una secuencia rápida que lleva a los personajes a peregrinar por distintos escenarios y momentos históricos en una misma noche. Así, por ejemplo, en las escenas correspondientes a la masacre de Tlateloco, el autor sustituyó su propia secuencia con un conjunto de cuadros en donde rinde homenaje a Goya (3 de mayo de 1808), a Picasso (Gernika) y a Siqueiros (La democracia desencadenada), e integra la pintura de la virgen de Nuestra Señora de los Ángeles, de autor anónimo, ubicada en la colonia Guerrero, para representar a Regina. En la parte final, recurre a José Guadalupe Posada para representar, en técnica de grabado, a un eficaz laboratorista de tacos de suadero. Frente a tamaña pretensión, el autor luchó porque su propio dibujo no se confundiera entre un mar de monumentos y edificios, para que sus personajes lograran destacar en la amplitud del escenario.

La revisión de esta pieza requiere de algunas referencias cultas e históricas, para que el lector pueda incorporarse, poco a poco, a su tesis central: América Latina en general –y México en particular–, subordinada a los intereses del neoliberalismo, tiene en el poder de los narcóticos una fuerza política alternativa que compite, se funde o se configura con los intereses del Estado. En algunos países, en efecto, el narco es asunto de Estado. Vivimos, pues, la época del Narcoestado.

Acaso este es el único elemento que puede unir a los países latinoamericanos, a la manera del manifiesto bolivariano, haciendo banal y paradójico el asunto de la integración económica y política de los países del continente.

Existe otro poder que inunda, con velocidad, los rincones más ignotos del mundo: el neoliberalismo, capaz de observar también en los narcóticos no sólo una fuente de ganancias extraordinarias, sino una herramienta eficaz para derrotar culturalmente a los países renuentes de aceptar la totalidad de los postulados de la cultura de Occidente.

En México, la lucha se efectúa de manera soterrada. Nuestro país tiene que hacer uso de aliados otrora olvidados y de herramientas mágicas insospechadas para captar la energía liberada, poderosa pero sin identidad, de su juventud, para conducirla en una confrontación que definirá una victoria decisiva o una derrota histórica, estratégica, de largo plazo, de nuestra nacionalidad. La victoria augura la continuidad de las tradiciones nacionales, el disfrute de su cultura y monumentos, la alegría del canto y la danza, y el desarrollo de su música, arte y poesía.

El lector, además, identificará la impronta de Carlos Castaneda, inclusive podrá escuchar a Don Juan y a Don Genaro, lo mismo que identificará el mensaje de Regina, como si de lo que se tratara es de darle espacio a obras no formales ni académicas, que han nutrido y despertado la imaginación del underground más marginal. Pero no sólo eso: igualmente adquiere gravedad la afirmación futurista de Alvin Toeffler, desde su Tercera Ola, y el recuento de agravios extraído de lo más profundo de la inteligencia de Luis González de Alba, cuando éste describe la tarde aquella, un 2 de octubre de 1968, en que después de la sucesión de bengalas lanzadas desde los helicópteros, el país vio caer la sombra del terror en su territorio, como si una certeza otrora nebulosa se transformara en realidad absurda, sólo equiparable a la irracionalidad de Auschwitz, la violencia serbia o la actual crueldad de la Intifada.

Y en todo esto, mediante lecturas implícitas y cruzadas, también Don Manuel Gamio participa con el grano de arena de sus enseñanzas y nos deja el sabor húmedo, a sangre y sal, de un pasado lleno de pirámides construidas, con un sinfín de capas, sobre una zona lacustre. “Sin historia no hay nacionalidad”, afirma éste con dedo sentencioso para que Octavio Paz responda categórico: “No es mexicano quien desconoce la historia de México”, revelando a continuación algunas proezas locales, valiéndose para ello de una escena de Ruiz de Alarcón y de un planteamiento científico del sabio jesuita Clavijero.

La pieza

Operación Bolívar, dibujada por Edgar Clément, pretende llegar, por medio de un argumento cubierto de acción y dinamismo, clásicamente historietístico, a la conciencia de sus lectores para la revisión de su historia nacional. Sólo de esta manera (y sin omitir ninguno de los periodos --sobre todo el del barroco-- que constituyen esta cadena milenaria de civilizaciones, historias y enfrentamientos) será posible descubrir el sentido del proyecto nacional mexicano, constituido por individuos libres que saben apreciar las virtudes y contradicciones de su propia identidad, salvándolo de la indolencia, la apatía, la desdicha escéptica y el enfriamiento existencial.

Finalmente, la historia debe mucho de su amenidad al ritmo del texto. La exposición paulatina del asunto hecha desde las didascalias, manifiesta un evidente interés lírico y culterano, acompañada de una tipografía ligeramente gótica que da realce a los comentarios y enunciados, amén de la originalidad de las capitulares y la belleza de sus viñetas, dibujadas especialmente para esto. En algunas partes el autor se observa expansivo y barroco, pero en otras interviene con voz sin respiro, como si leyera las partes más intensas de un largo poema épico. Pero en los globos, en donde inserta los diálogos –con insultos, reproches, mentadas y onomatopeyas--, da espacio a los coloquialismos y barbarismos más comunes del caló capitalino; aquí, se observa, hace uso de una tipografía ordinaria, en blancas. De esta manera esquemática pone de manifiesto su oído atento a la voz de las cantinas y las calles, y da resonancia a la intensidad de sus lecturas y experiencias.

A plena luz del día

¿Acaso no son estas razones interesantes para regresar a esta pieza paradigmática, que expresa la capacidad técnica y el talento de los dibujantes locales, anunciando un porvenir de historietistas cuyo renovado planteamiento estético enriquecerá nuestro diálogo cultural, gracias a sus nuevos argumentos, a su fresca imaginería y a una visión pretenciosamente plástica del panel y el dibujo?

Creo que esta pieza abre, con fuerza, un espacio creativo de gran originalidad para los dibujantes mexicanos. Es deseable continuar la reflexión en torno a ella, buscando incorporar a especialistas de la comunicación, la literatura y las artes plásticas, para que nos den claridad acerca de la promesa insinuada por el profundo registro de esta obra:

la apertura de un historietismo mexicano moderno, hondamente relacionado con autores de otros países y sustentado en la crítica, la reflexión y, sobre todo, en su riqueza plástica, su capacidad narrativa y su inteligente revisión de la historia.